Résumé : l’agroécologie dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027

Discussion details

Le but de cette formation était de sensibiliser à la signification et au rôle de l’agroécologie ainsi qu’aux expériences des pays dans le domaine et de fournir des indications et des orientations concrètes pour la formulation des programmes (points d’entrée, indicateurs, etc.).

Dans son discours de bienvenue, Carla MONTESI, directrice « Pacte vert et Agenda numérique » à la DG INTPA, a souligné l’extrême pertinence de l’agroécologie (AE) dans les efforts de gestion et d’atténuation du changement climatique. L’Union européenne s’attache fortement à promouvoir cette approche dans la coopération internationale et dans les programmes ordinaires relatifs à l’agriculture et à la nutrition. Tous les programmes indicatifs pluriannuels (PIP) incluent des références à des systèmes agroalimentaires durables. De telles interventions doivent être conformes aux principes de l’AE pour atteindre les objectifs climatiques et de biodiversité.

« Parfois, nous sommes conscients des problèmes, mais pas suffisamment innovants. C’est le moment ou jamais de concrétiser notre engagement au niveau politique et de réaliser le Pacte vert et les objectifs ‘De la ferme à l’assiette’. »

De nombreux documents et instruments au niveau de l’UE révèlent un puissant élan pour l’AE. Le Pacte vert pour l’Europe a été publié fin 2019. Il a donné une forte impulsion à l’agroécologie, en particulier dans deux grandes stratégies : la stratégie « De la ferme à l’assiette » et la stratégie en faveur de la biodiversité. Toutes deux reconnaissent la nécessité de favoriser et de promouvoir les pratiques agricoles durables, comme l’agroécologie, l’agroforesterie et l’agriculture biologique. Si ces deux stratégies sont pertinentes, l’ambition de la pollution zéro l’est aussi. Celle-ci reconnaît le potentiel de l’agroécologie dans la réalisation de ces objectifs axés sur la pollution zéro. La stratégie forestière de l’UE pourrait aussi être mentionnée pour la reconnaissance du rôle de l’agroforesterie et aussi de la nécessité d’intensifier la recherche dans ce domaine.

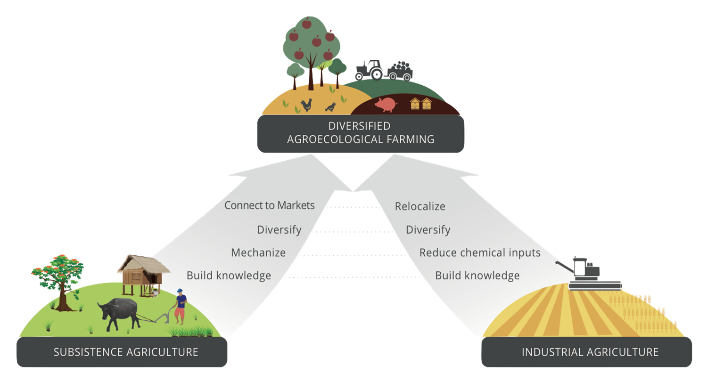

Dans les stratégies « De la ferme à l’assiette » et en faveur de la biodiversité, l’agroécologie est une approche holistique. Elle a le potentiel de transformer les systèmes agricoles, la durabilité et la performance. Elle inclut des questions sociales, économiques, environnementales, climatiques et liées à l’alimentation saine et aux chaînes agroalimentaires.

Systèmes alimentaires en crise

Les systèmes alimentaires sont en crise, et ce n’est que le début. Il existe un consensus scientifique sur le fait que la faim et la malnutrition augmentent, que la biodiversité se dégrade, que le stress hydrique s’aggrave et que la pauvreté est en hausse. L’agriculture est le principal employeur à l’échelle mondiale. Mais les politiques agricoles fonctionnent toujours en silos et sont pour l’essentiel axées sur la productivité, faisant fi des externalités positives et négatives. Il y a un manque de sensibilisation des consommateurs et de coopération avec les autres parties des chaînes agroalimentaires, ainsi que de politiques qui encouragent et récompensent l’agriculture agroécologique.

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS, septembre 2021) a notamment débouché sur la création d’une coalition sur l’agriculture agroécologique (croissante), dans le cadre de la reconnaissance de la nécessité d’une réorientation complète du système agroalimentaire.

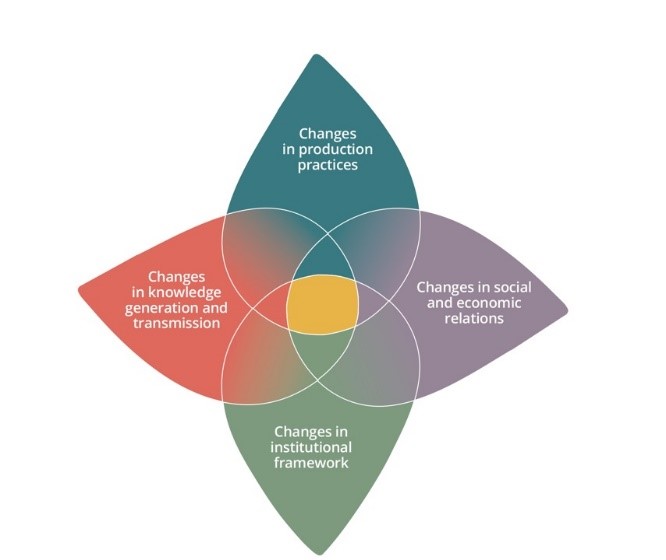

Le nouveau paradigme de l’AE porte sur toutes les questions pertinentes, de manière globale (adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets, préservation de la biodiversité, durabilité sociale, etc.) plutôt que de se concentrer sur un seul aspect. Il ne s’agit pas seulement de promouvoir un ensemble de pratiques agricoles. D’un point de vue environnemental/climatique, il procure la résilience nécessaire pour faire face au changement climatique. Il restocke du carbone dans le sol, stimule la diversité, restaure les terres dégradées et améliore les services écosystémiques.

Mais l’AE est toujours un sujet controversé qui se heurte à une résistance provenant de divers horizons. Les webinaires sur l’AE ont par conséquent pris en considération les questions soulevées lors des précédents webinaires et InfoPoints de la DG INTPA. Comment diffuser l’agroécologie dans la politique ? Comment persuader ceux qui ne sont pas convaincus par l’approche ? Plus de formations sont-elles nécessaires ?

Obstacles que la recherche peut aider à surmonter

Du point de vue de la recherche et de l’innovation, l’Europe consacre beaucoup d’énergie à démontrer que l’AE peut aider à réaliser les objectifs susmentionnés. La recherche et l’innovation peuvent aider à surmonter les obstacles que place l’agriculture conventionnelle sur la voie de la transition vers des pratiques agroécologiques. Les progrès génétiques répondent au besoin de protéger et d’investir dans la variété des espèces. Mais ces avancées scientifiques doivent être alignées sur les principes de l’AE (par exemple, les cultures associées). La mise en œuvre pratique de l’AE permet de mieux comprendre le contexte dans lequel l’AE évolue, comme le manque de débouchés sur le marché, l’importance de la gestion des connaissances, la disponibilité des données, et l’harmonisation et le partage à différents niveaux.

Les outils sont importants pour évaluer et mesurer la performance de l’AE. Les alliances multipartites en faveur de l’agroécologie ont trouvé leur origine dans la communauté scientifique et ont peu à peu été intégrées au débat. La FAO a contribué à une approche plus théorique de l’AE (10 éléments, 13 principes).

Une table ronde de haut niveau a salué l’expérience de l’Agriculture Naturelle Gérée par la Communauté de l’Andhra Pradesh (Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming, APCNF). Les participants ont discuté d’une perspective des institutions européennes de financement du développement, de la perspective politique, de la perspective de la jeunesse, de la perspective scientifique et de l’approche philanthropique. Le très riche débat a été suivi d’une interview exclusive du président du Sri Lanka, H.E. Gotabaya Rajapaksa sur l’agroécologie – réalisée par Fergus Sinclair de World Agroforestry (ICRAF, Nairobi).

Concevoir un projet en agroécologie

Il n’est pas suffisant de mentionner les approches de l’AE dans les programmes indicatifs pluriannuels (PIP). Cela doit être traduit dans les plans d’action annuels et dans la conception du programme : des intentions aux actions cohérentes. Un exercice pratique sur des cadres logiques du Laos, du Burkina Faso, de Madagascar et du Vietnam a été une opportunité pour les participants de placer concrètement l’agroécologie au cœur de la programmation.

La formation s’est terminée sur un engagement de la DG INTPA/Unité F.3 de soutenir les unités géographiques et les délégations de l’UE dans la conception de projets et de programmes agroécologiques, et ce avec ses ressources internes et en apportant une expertise externe.

- Sessions du webinaire

- Entretien avec Helene Quentrec

- Étude de cas : l’expérience de l’Agriculture Naturelle Gérée par la Communauté de l’Andhra Pradesh

- Systèmes agroécologiques pour la sécurité alimentaire, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, et la préservation de la biodiversité

- Librarie et ressources

- Biographie des intervenants

- Lien pour les présentations

- Lien pour la liste des vidéos

Log in with your EU Login account to post or comment on the platform.